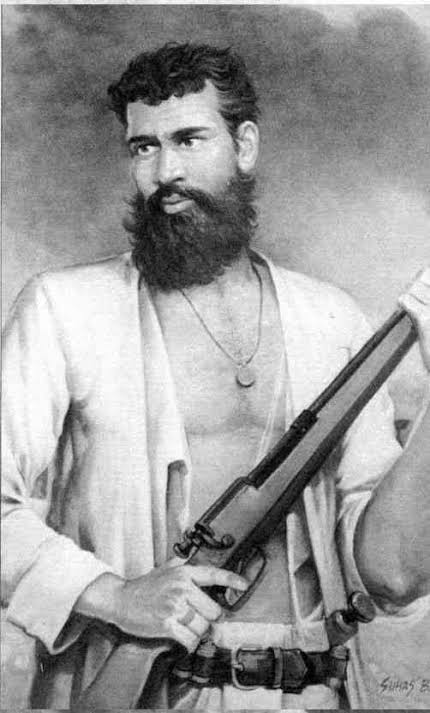

तांत्या भील उर्फ टण्ड्रा भील: भारतीय लोक नायक और ‘इंडियन रॉबिनहुड’

तांत्या भील, जिनका असली नाम टण्ड्रा भील था, भारतीय इतिहास के उन महान नायकों में गिने जाते हैं जिनका जीवन स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष की मिसाल बन गया। उनका जन्म 1842 में जिला निमाड़ के पास स्थित गांव बिरदा में हुआ था। तांत्या का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उनके संघर्ष ने उन्हें केवल एक साधारण व्यक्ति से लोक नायक बना दिया। उनके जीवन की कहानी न केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह आदिवासी समाज के शोषण और उनके अधिकारों की लड़ाई की भी दास्तान है।

प्रारंभिक जीवन और संघर्ष

टण्ड्रा का जीवन उस समय की ब्रिटिश साम्राज्य और जमींदारों की कठोर नीतियों से प्रभावित था। किसान उनकी उपज से लगान वसूल करने के लिए मजबूर थे, और यदि फसलें खराब होतीं, तो वे इस अत्याचार का शिकार हो जाते थे। तांत्या भील का परिवार भी इसी समस्या से जूझ रहा था। एक बार, जब उनकी पैतृक पोखर की ज़मीन से लगान जमा नहीं कर पाया, तो शिवा पटेल नामक जमींदार ने उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया। इस अन्याय ने तांत्या के दिल में ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ घृणा को जन्म दिया।

किसी तरह, गांव पोकर वासियों ने उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और उन्हें बदमाशी के आरोप में एक साल की सजा दिलवा दी। जेल से निकलने के बाद, तांत्या अपने घर पोखर वापस गया, लेकिन वहां के लोग उससे नाराज थे। इस पर, तांत्या ने हीरापुर गांव में जाकर मजदूरी करना शुरू किया, जहां वह अगले सात साल तक अपना जीवन यापन करता रहा।

लेकिन गांव वालों ने उसे वहां भी चैन से नहीं रहने दिया। उन्होंने तांत्या को चोरी के आरोप में फंसा दिया। हालांकि, चोरी का कोई सबूत नहीं मिलने पर उसे छोड़ दिया गया, लेकिन इससे तांत्या का गुस्सा और बढ़ गया।

तांत्या भील का विद्रोह

टांत्या ने इस अन्याय का जवाब हथियार उठाकर देना शुरू किया। उन्होंने अपनी जाति के कुछ भील लोगों को एकजुट किया और एक गैरकानूनी दल बनाया। इस दल में शामिल होने वाले लोग जंगलों में रहने लगे, ताकि उनका पीछा किया जा सके। एक दिन, निमाड़ जिले के खजूरी गांव में तांत्या ने बिजनिया नामक एक शक्तिशाली भील डाकू से मुलाकात की और उसे अपनी टोली में शामिल किया।

जल्द ही, तांत्या ने उन मालगुजारों और जमींदारों को निशाना बनाना शुरू किया, जिन्होंने उसे और उसके समुदाय को शोषित किया था। तांत्या का उद्देश्य था—धन लूटना नहीं, बल्कि अपने शोषक वर्ग को शिक्षित करना और सज़ा देना। वह यह सुनिश्चित करता था कि डाकों से प्राप्त धन गांव के गरीबों में बांटा जाए। गाँववाले उसे मामा कहकर बुलाने लगे, और उसकी निडरता, साहस और ईमानदारी ने उसे एक लोक नायक बना दिया।

तांत्या का जेल से फरार होना और संघर्ष

1878 से 1886 तक, तांत्या ने लगभग 400 डाके डाले। वह मुख्य रूप से जमींदारों और सत्ता के शक्तिशाली लोगों को लूटता था। उसकी योजना थी कि वह उन लोगों को सजा दे, जो गरीबों और किसानों का खून चूस रहे थे। लेकिन, जैसे ही तांत्या का नाम फैलने लगा, वह पुलिस के निशाने पर आ गया।

सरदार पटेल नामक एक व्यक्ति ने तांत्या को पकड़वाने के लिए उसे झूठे आरोपों में फंसा दिया। एक अदालत में, जब तांत्या को सजा सुनाई जा रही थी, तो उसने हिमन पटेल नामक राजपूत को धमकी देते हुए कहा था:

“पटील दाजी म्हारो नांव। टण्ड्रा छे मख पहीचाणी ल्यों। आज तो धोखासी मख फंसाई दीयो पण याद राखजो म्हारो नाम टण्ड्रा छे।”

(पटेल साहब, मेरा नाम टण्ड्रा है, आज तो आपने मुझे धोखे से फंसाया है, लेकिन याद रखिए, मेरा नाम टण्ड्रा है।)

इस धमकी के बाद, तांत्या ने जेल की 15 फुट ऊंची दीवार को फांदकर अपनी जेल तोड़ी और अपने साथियों के साथ फरार हो गया। जेल से फरार होने के बाद, तांत्या ने झूठे गवाहों और दुश्मनों के घरों को जला दिया, ताकि वह यह बता सके कि वह किसी के साथ समझौता नहीं करेगा। वह अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी लड़ाई जारी रखे हुए था।

तांत्या का जीवन और मृत्यु

टांत्या की दास्तान में एक और रोचक किस्सा है, जिसमें उसे पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। एक बार, पुलिस को खबर मिली कि तांत्या जंगल में छिपा हुआ है। तांत्या ने स्टेशन पर कुली बनकर एक पुलिस अधिकारी का सामान ले लिया और उसे जंगल में लेकर चला गया। जब पुलिस अधिकारी ने उससे पूछा कि तांत्या कहां है, तो कुली ने कहा, “मैं ही टण्ड्रा हूँ!”

इस प्रकार की चतुराई से तांत्या ने पुलिस अधिकारियों को हमेशा चकमा दिया। एक और घटना में, जब तांत्या एक हजाम के रूप में पुलिस अधिकारी के घर गया, तो उसने उससे मजाक करते हुए कहा, “आपमें हिम्मत है कि टण्ड्रा को पकड़ लेंगे?” और फिर वह हजामत करने के बाद, पुलिस अधिकारी का नाक काटकर भाग गया। यह घटना तांत्या की अद्वितीय वीरता और चालाकी का उदाहरण है।

फांसी और लोक श्रद्धा

तांत्या भील के जीवन का अंत 26 सितंबर 1889 को हुआ, जब उसे जबलपुर डिप्टी कमिश्नर अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई। उसकी फांसी की तिथि पर कुछ विवाद है, लेकिन कहा जाता है कि उसे 4 दिसम्बर 1889 को फांसी दी गई थी।

उसकी फांसी के बाद, वह भील समाज में एक देवता की तरह पूजे जाने लगे। उनका मानना था कि तांत्या में ईश्वरीय शक्ति थी। आज भी उन्हें इंडियन रॉबिन हुड के रूप में याद किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी 10 नवंबर 1889 को तांत्या भील को इंडियन रॉबिन हुड के रूप में चित्रित किया।

तांत्या भील का जीवन साहस, संघर्ष और निडरता की कहानी है। उन्होंने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। वह न केवल एक वीर क्रांतिकारी थे, बल्कि एक लोक नायक भी थे जिन्होंने अत्याचारियों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। उनके संघर्ष और बलिदान ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, और वे हमेशा हमारे दिलों में “मामा” के रूप में जीवित रहेंगे।

शत शत नमन तांत्या भील को!