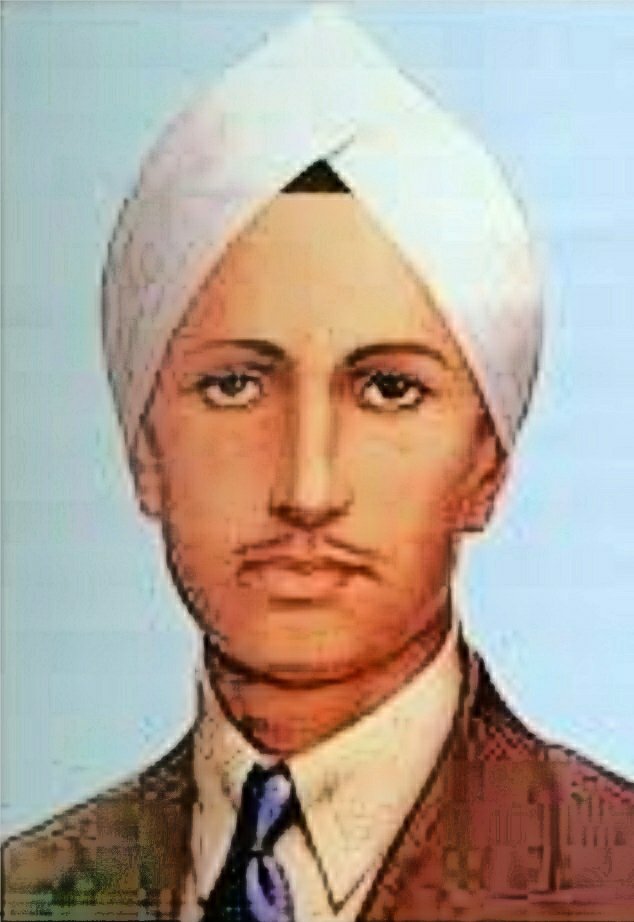

क्रांतिवीर करतार सिंह सराभा: आज़ादी की चिंगारी जो शोला बन गई

क्रांतिवीर करतार सिंह सराभा का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के लुधियाना जिले के सराभा गाँव में हुआ था। बाल्यकाल में ही उनके पिता श्री मंगल सिंह का निधन हो गया। करतार सिंह अपने पिता की इकलौती संतान थे। प्रारंभिक शिक्षा लुधियाना में प्राप्त करने के बाद, उन्होंने ओडिशा के रेवनशा कॉलेज से 11वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की। मात्र 16 वर्ष की आयु में वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। वहां वे सराभा गांव के ही रुलिया सिंह के पास रहे और एक बुजुर्ग महिला के घर किराए पर रहने लगे।

अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उस महिला ने अपने घर को फूलों और वीरों के चित्रों से सजाया। यह दृश्य करतार सिंह के मन में देशप्रेम और आज़ादी की भावना की चिंगारी बन गया, जो फिर कभी शांत नहीं हुई।

विदेश में गूंजता भारत का स्वर

अमेरिका और कनाडा में भारतीय प्रवासी श्रमिक समूह बनाकर काम की तलाश में रहते थे। वहाँ भारतीयों को भारी भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता था। कनाडा में संत तेजा सिंह और अमेरिका में ज्वाला सिंह इन अन्यायों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। ये सभी पंजाबी सिख थे जो भारत से आए छात्रों की सहायता करते थे।

1912 में पोर्टलैंड में भारतीय मज़दूरों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें बाबा सोहन सिंह भकना, हरनाम सिंह टुंडीलाट और काशीराम जैसे नेताओं ने भाग लिया। उसी समय करतार सिंह ज्वाला सिंह ठट्ठीयां के संपर्क में आए और उनकी मदद से बर्कले विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र की पढ़ाई शुरू की।

वहीं, वे 1912 में लाला हरदयाल और भाई परमानंद के संपर्क में आए और फिरंगियों के खिलाफ उनके जोशीले भाषणों से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने गदर पार्टी की सदस्यता ली और 1 नवंबर 1913 को रघुवीर दयाल के साथ “गदर” समाचार पत्र का पहला अंक प्रकाशित किया।

इस अंक में उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ भारत में गदर की घोषणा की। उसमें एक लेख था:

हमारा नाम: ग़दर

हमारा काम: ग़दर

ग़दर कहां होगा: हिंदुस्तान में

इस पर आवश्यकता है: उत्साही युवा वीर सैनिकों की

उजरत: मौत

इनाम: शहादत

मिशन: आज़ादी

कार्यक्षेत्र: हिंदुस्तान

गदर की तैयारी और विश्वासघात

करतार सिंह सराभा भारत लौट आए और आज़ादी की अंतिम लड़ाई की तैयारी में जुट गए। सभी क्रांतिकारियों ने तय किया कि एक साथ एक निश्चित दिन अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा जाएगा। यह तिथि 21 फरवरी 1915 निश्चित की गई।

भारत के विभिन्न हिस्सों की छावनियों से संपर्क का काम विभाजित किया गया। फिरोजपुर की छावनी का भार रासबिहारी बोस और करतार सिंह ने संभाला। जबलपुर, अजमेर, बरेली, बनारस, दानापुर, गुवाहाटी, मेरठ और रावलपिंडी की छावनियों के लिए नलिनी मोहन मुखोपाध्याय, प्रताप सिंह बारठ, दामोदर स्वरूप, शचींद्र सान्याल, नरेंद्र नाथ, विष्णु गणेश पिंगले, निधान सिंह को भेजा गया।

अन्य छावनियों में हिरदेराम, प्यारा सिंह और डॉक्टर मथुरा सिंह को भेजा गया। इन सभी स्थानों पर भारतीय सैनिकों ने क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से लड़ने का विश्वास दिलाया।

इस योजना की गूंज विदेशों तक पहुँची और वहां के प्रवासी भारतीय, खासकर सिख और गदर पार्टी के सदस्य, हथियारों सहित भारत लौटे। वे कोरिया टोषामारू, माशियामारू, कवाचिमारू, सलमिस आदि जहाजों से आए और इनकी संख्या लगभग 8000 थी।

लेकिन देश के गद्दारों ने एक बार फिर इतिहास दोहराया। एक पुलिस अधिकारी ने कृपाल सिंह नामक व्यक्ति को क्रांतिकारियों में शामिल करा दिया, जो अंग्रेजों को सारी सूचनाएं देता रहा।

जब 21 फरवरी की तिथि तय हुई और इसकी सूचना सभी को दे दी गई, तो कृपाल सिंह ने भी यह जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचा दी। योजना को बचाने के लिए तिथि 19 फरवरी कर दी गई, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी सूचना भी कृपाल सिंह को दे दी गई।

अंतिम प्रयास और गिरफ्तारी

करतार सिंह लगभग 80 क्रांतिकारियों के साथ मेरठ छावनी पहुंचे, लेकिन योजना विफल होने के कारण उन्हें लौटना पड़ा। फिर वे विदेशी सहायता के लिए काबुल जाने की तैयारी में थे।

उनके साथ जगत सिंह और हरनाम सिंह कुंडा भी थे। ब्रिटिश सीमा पार करने के बाद एक स्थान पर तीनों बैठे थे। तभी करतार सिंह गाने लगे:

“बनी सिर शेराँ दे,

की जाणा भज्ज के”

(शेरों के सिर पर आन पड़ी है, अब भागकर क्या जाएँगे?)

वे बोले — “यह गीत दूसरों के लिए गाया या अपने लिए?” फिर आत्ममंथन करते हुए बोले कि हमारे साथी जेलों में हैं और हम उन्हें छोड़कर भाग रहे हैं? उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और भारत लौटने लगे। रास्ते में सरगोधा के पास चक नंबर 5 में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।

बलिदान और अमरता

लाहौर एक्शन केस में करतार सिंह को फाँसी की सज़ा सुनाई गई। 26 नवंबर 1915 को, मात्र उन्नीस वर्ष की आयु में, वे बख्शीश सिंह, हरनाम सिंह, जगत सिंह, सुरैण सिंह, भूर सिंह, सज्जन सिंह, काशीराम, और विष्णु गणेश पिंगले जैसे वीरों के साथ लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ गए।

करतार सिंह सराभा से भगत सिंह अत्यधिक प्रेरित थे। वे उनकी तस्वीर अपनी जेब में रखते थे और उनकी लिखी एक ग़ज़ल अक्सर गुनगुनाया करते थे। यह ग़ज़ल उनके दिल के बहुत करीब थी।

“यहीं पाओगे महशर में जबां मेरी बयाँ मेरा,

मैं बन्दा हिन्द वालों का हूँ है हिन्दोस्तां मेरा;

मैं हिन्दी ठेठ हिन्दी जात हिन्दी नाम हिन्दी है,

यही मजहब यही फिरका यही है खानदां मेरा;

मैं इस उजड़े हुए भारत का यक मामूली जर्रा हूँ,

यही बस इक पता मेरा यही नामो-निशाँ मेरा;

मैं उठते-बैठते तेरे कदम लूँ चूम ऐ भारत!

कहाँ किस्मत मेरी ऐसी नसीबा ये कहाँ मेरा;

तेरी खिदमत में ए भारत! ये सर जाये ये जाँ जाये,

तो समझूँगा कि मरना है हयाते-जादवां मेरा.”

यह लेख हमारे महान क्रांतिवीरों की याद को नमन करते हुए समर्पित है।

करतार सिंह सराभा अमर रहें!