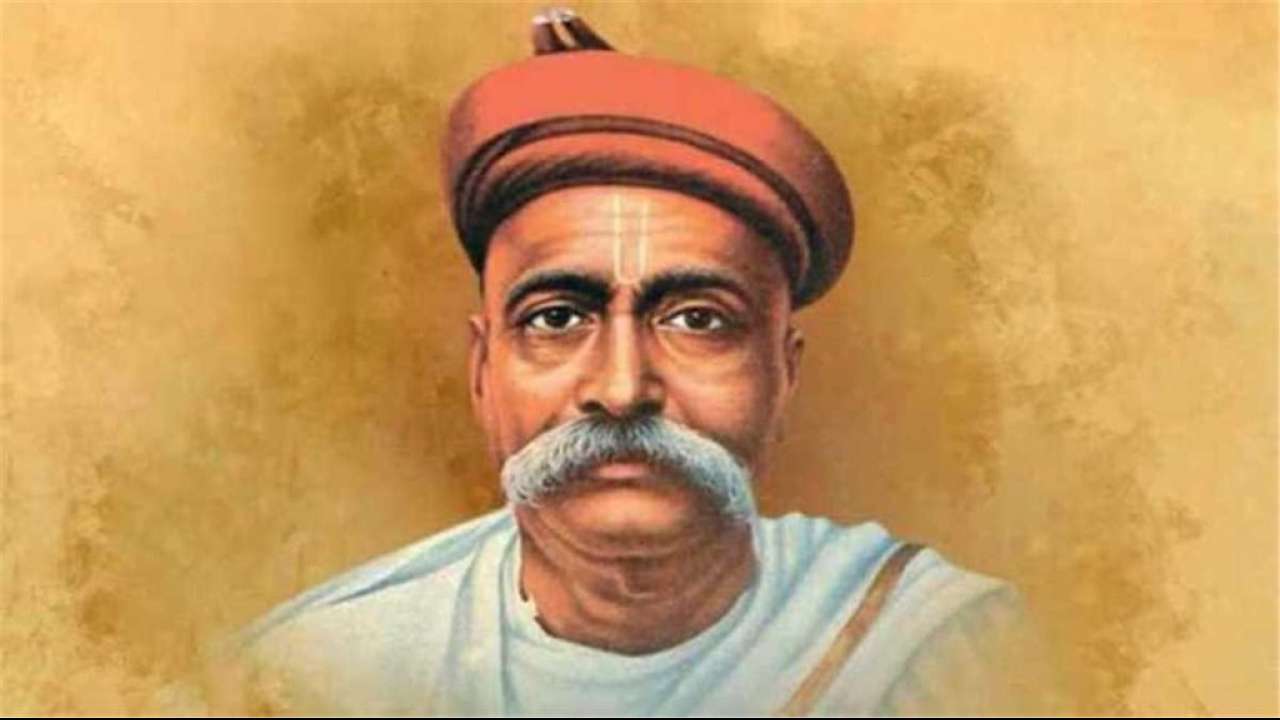

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक – स्वराज्य का जन्मसिद्ध अधिकार

1857 की क्रांति के बाद स्वतंत्रता संग्राम की लौ बुझ-सी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमान नरमपंथियों के हाथों में थी, जो अंग्रेजों से याचना की नीति पर विश्वास करते थे। परंतु इसी कालखंड में एक ऐसा सिंहस्वर उभरा, जिसने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की चेतना जनमानस में फूंकी। यह स्वर था – लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का।

तिलकजी ने कभी भी याचना को आज़ादी का मार्ग नहीं माना। वे दृढ़ता से कहते थे –

“स्वाधीनता किसी राष्ट्र पर ऊपर से नहीं उतरती, बल्कि उसे अनिच्छुक हाथों से छीनने के लिए राष्ट्र को स्वयं ऊपर उठना पड़ता है।”

जन्म और शिक्षा

बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कंकण गांव में हुआ। उनकी शिक्षा पुणे के डेक्कन कॉलेज में हुई, जहाँ से उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। गणित, संस्कृत, ज्योतिष, शरीर रचना और इतिहास जैसे विषयों पर उनका अद्वितीय अधिकार था।

शिक्षा के क्षेत्र में योगदान

अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली को तिलकजी ने “नौकरशाही तैयार करने की कार्यशाला” कहा। वे भारतीय शिक्षा के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के पक्षधर थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1886 में न्यू इंग्लिश स्कूल, फिर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की।

पत्रकारिता के माध्यम से क्रांति

तिलकजी ने पत्रकारिता को जनजागरण का माध्यम बनाया। उन्होंने 2 जनवरी 1881 से अंग्रेज़ी में ‘मराठा’ और 1 जनवरी 1882 से मराठी में ‘केसरी’ समाचार पत्र शुरू किया। ये अखबार ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी विचारों के मंच बन गए।

‘केसरी’ में प्रकाशित उनका लेख “देश का दुर्भाग्य” ब्रिटिश सरकार को इतना चुभा कि 27 जुलाई 1897 को उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर मांडले (बर्मा) की जेल में 6 वर्षों की कठोर सजा दी गई।

चापेकर बंधु और तिलक की ललकार

1897 में पुणे में प्लेग फैला। अंग्रेज अफसर रैण्ड और उसके साथी एयरिस्ट ने “जांच” के नाम पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, घरों में घुसकर तलाशी के बहाने मर्यादाएं तोड़ीं। इस अमानवीय कृत्य पर तिलकजी ने शिवाजी जयंती (12 जून) को आयोजित सभा में आग उगलते हुए कहा:

“पुणे के लोगों में पुरुषत्व है ही नहीं, अन्यथा क्या मजाल कि हमारे घरों में घुसकर हमारी स्त्रियों का अपमान किया जाए!”

यह बात चापेकर बंधुओं के हृदय में तीर की तरह लगी। उन्होंने 22 जून 1897 को रैण्ड का वध कर दिया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि तिलकजी की वाणी में केवल शब्द नहीं, क्रांति की चिंगारी थी।

दोबारा राजद्रोह और मांडले की जेल

तिलक जी ने प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा किए गए बम विस्फोट का समर्थन किया, जिसके लिए उन्हें फिर से राजद्रोह का दोषी ठहराया गया और एक बार फिर बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया।

गीता-रहस्य और अन्य रचनाएँ

जेल में रहते हुए तिलकजी ने “गीता-रहस्य” नामक अद्भुत ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने गीता को कर्मयोग का ग्रंथ बताया। इस कृति का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने “The Orion” और “The Arctic Home in the Vedas” जैसे विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ भी लिखे।

सांस्कृतिक नवजागरण

तिलक जी ने राष्ट्रीय चेतना को सांस्कृतिक उत्सवों से जोड़ा। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को सार्वजनिक मंचों पर लाकर देशभक्ति की भावना को जन-जन में रोपा। उनके ये प्रयास अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का आधार बन गए।

स्वराज्य का उद्घोष

उनका प्रसिद्ध नारा:

“स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच!”

(स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा)

यह केवल शब्द नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की प्रेरणा बन गया।

लाल-बाल-पाल और होम रूल लीग

1907 में कांग्रेस दो भागों में बंटी – गरम दल और नरम दल। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल गरम दल में शामिल थे, जिन्हें “लाल-बाल-पाल” के नाम से जाना गया।

1916 में तिलकजी ने एनी बेसेंट और मुहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की।

अंतिम समय

जब उनकी पत्नी का निधन हुआ, तब तिलक जी जेल में थे। वे अंतिम दर्शन तक नहीं कर सके। यह उनके त्याग और तपस्या का प्रमाण है।

2 अगस्त 1920 को बॉम्बे (मुंबई) में उनका स्वर्गवास हुआ। लेकिन उनका जीवन आज भी भारत के स्वाभिमान और स्वतंत्रता की अमर गाथा है।

शत शत नमन!

लोकमान्य तिलक ने जो अलख जगाई, उसने पूरे देश को स्वतंत्रता की ओर प्रेरित किया। वे केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माता, क्रांति के प्रेरणास्रोत, और “भारतीय अशांति के पिता” कहे जाते हैं। उनके विचार, लेखनी, भाषण और कर्म आज भी हर भारतवासी के लिए पथप्रदर्शक हैं।