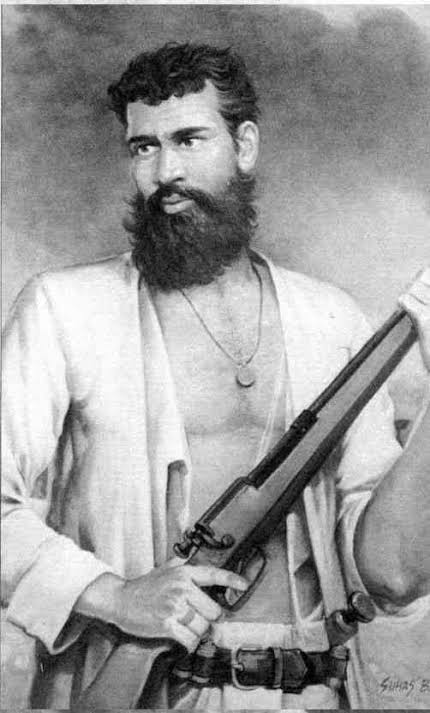

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को ब्रिटिश साम्राज्य ने बुरी तरह दबा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भारतीय भूमि में स्वतंत्रता के प्रति अग्नि का जलना बंद नहीं हुआ था। इस संघर्ष को फिर से जीवित करने का कार्य वासुदेव बलवंत फड़के ने किया, जिन्होंने ब्रिटिश क्रूर शासन के खिलाफ सबसे पहले सशस्त्र क्रांति का बिगुल फूंका।

वासुदेव फड़के का जन्म 4 नवंबर 1844 को महाराष्ट्र के कुलाबा जिले के शिरढोण गांव में हुआ। बचपन से ही उनका स्वभाव साहसी था और ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध की भावना उनके मन में घर कर चुकी थी। 1860 में वे सरकारी कर्मचारी बने, लेकिन ब्रिटिश सरकार की निर्दयता और अन्याय ने उन्हें बेहद प्रभावित किया। अपनी मां के निधन के बाद जब उन्हें अवकाश नहीं दिया गया, तो फड़के ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम की ओर कदम बढ़ाए।

गुरिल्ला युद्ध की तैयारी और क्रांतिकारी सेना का गठन

फड़के ने जंगलों में एक व्यायामशाला स्थापित की, जहाँ शस्त्र चलाने, घुड़सवारी और गुरिल्ला युद्ध की कला सिखाई जाती थी। उन्होंने आदिवासी और बहादुर खामोशी जाति के लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की तैयारियाँ करवाईं। उनका उद्देश्य स्पष्ट था—गरीबों और आदिवासियों के बीच व्याप्त भुखमरी और अन्याय के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करना।

महाराष्ट्र में अकाल के कारण लोग भूख से मर रहे थे, जबकि ब्रिटिश अधिकारी अपनी लूट-खसोट में मस्त थे। फड़के ने गरीब जनता को यह सिखाया कि “भुखमरी से बेहतर है बहादुरी से मौत मरना।” शस्त्र खरीदने के लिए उन्होंने जमीदारों, सेठों और सरकारी दफ्तरों से धन लूटना शुरू किया, जिससे उनकी सेना को समर्थन मिला और गरीबों की मदद भी हो सकी।

फड़के की क्रांतिकारी घोषणाएँ

फड़के ने 1879 में अंग्रेजों के खिलाफ खुला युद्ध घोषित किया और अपने दल का एक घोषणापत्र तैयार किया। उन्होंने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे एक स्वतंत्र क्रांतिकारी सरकार का गठन करें। उनकी क्रांति ने ब्रिटिश अधिकारियों को डर में डाल दिया, और मुंबई में उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। मेजर डेनियल ने फड़के की जीवित या मृत गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया, लेकिन फड़के ने इसका जवाब कुछ इस तरह दिया—उन्होंने मुंबई के गवर्नर और पुणे के मजिस्ट्रेट के सर काटने वालों को इनाम देने की घोषणा की और पूरे शहर में यह इश्तिहार चिपकवा दिए।

सिंह की तरह लड़ा और आखिरी समय तक न डिगा

फड़के ने 1874 में घामरी और तोरण की किलों पर कब्जा किया, और अंग्रेजों के खूंखार सैन्य अधिकारी मेजर डेनियल को तुलसीघाटी में युद्ध में धूल चटा दी। वे एक बार पुणे की अदालत में भी आग लगा चुके थे, जो उनके क्रांतिकारी साहस और निडरता का प्रतीक था।

फड़के का बाल गंगाधर तिलक और महादेव गोविंद रानाडे जैसे महान नेताओं से भी संपर्क था। तिलक और अन्य क्रांतिकारियों ने फड़के की सेना और उनके विचारों को समर्थन दिया।

गिरफ्तारी और यातनाएँ

20 जुलाई 1879 को फड़के को देवनागरीमांगी गांव के एक बोध मठ में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपना नाम और वेश बदलकर काशीराम बाबा रख लिया था, ताकि ब्रिटिश अधिकारियों से बच सके। लेकिन अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया। अदालत में अपनी बात रखते हुए फड़के ने सिंह गर्जना करते हुए कहा—

“हम भारत माता के पुत्र आज घृणा की वस्तु बन चुके हैं, परतंत्रता की इस लज्जाजनक अवस्था में मृत्यु कहीं हजार गुना बेहतर है। स्वतंत्र भारत का जनतंत्र स्थापित करना मेरे हृदय की आकांक्षा है।”

ब्रिटिश सरकार का डर और फड़के की यात्रा

फड़के को आजीवन काले पानी की सजा सुनाई गई और अंडमान जेल भेजने की तैयारी की गई। इस खबर के बाद, जैसे ही फड़के को रेलगाड़ी में बैठाकर अंडमान भेजा जा रहा था, रास्ते में हर स्टेशन पर लोगों ने उनका फूलों से स्वागत किया और जयकारे लगाए। यह देख ब्रिटिश सरकार बुरी तरह डर गई और फड़के को अंडमान की बजाय अदन (प्रायद्वीप) की जेल में भेज दिया।

अमानवीय यातनाएँ और फड़के की शहादत

अदन जेल में फड़के को अमानवीय यातनाएँ दी गईं। उन्हें उल्टा लटकाकर गर्म सलाखों से दागा गया। एक बार वे जेल से भागने में सफल भी हुए, लेकिन फिर पकड़े गए। जेल में उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया गया और यहां तक कि उन्होंने जेल में अनशन भी किया। लेकिन क्रूर ब्रिटिश सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। फड़के अंततः क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और 17 फरवरी 1883 को इस दुनिया को अलविदा कह गए।

नमन

वासुदेव फड़के का जीवन संघर्ष, बलिदान और देशभक्ति का प्रेरणास्त्रोत बन गया। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। शत-शत नमन उन शहीदों को जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन अर्पित किया।